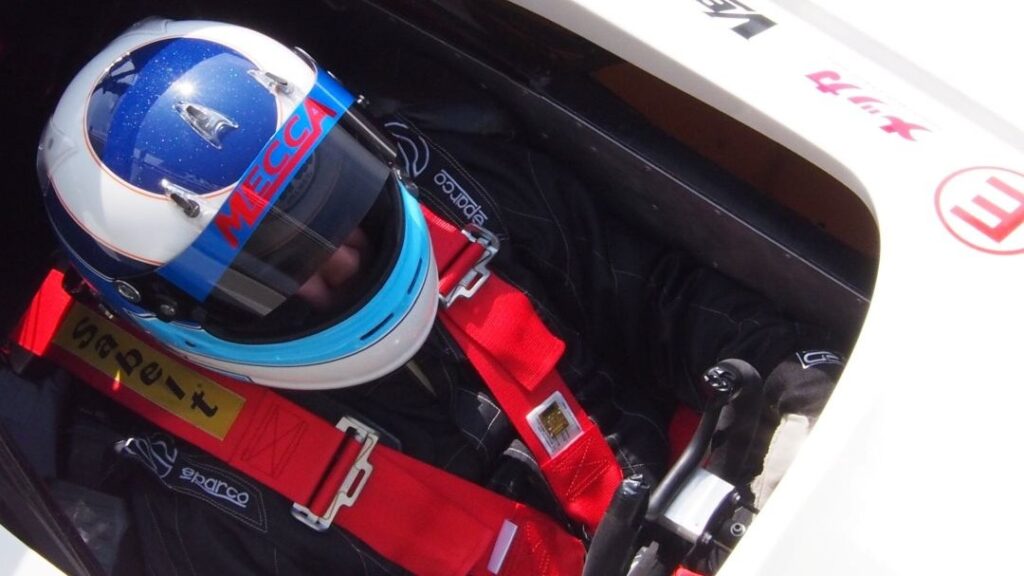

レース中、呼吸を意識しているドライバーはどれくらいいるだろうか。アクセル、ブレーキ、ステアリング――そのどれよりも無意識に行われる「呼吸」だが、実はパフォーマンスを左右するほど重要な要素である。心拍数、集中力、酸素供給、そして冷静さ。これらをコントロールできるかどうかは、呼吸の仕方ひとつにかかっているといっても過言ではない。

今回は、あまり語られることの無いモータースポーツにおける「呼吸」に注目してみたいと思う。走り込みやマシンセットアップと同じくらい、実は大切な要素だと気づいたのは、筆者自身のレース経験からである。

目次(クリックでジャンプ)

結論|呼吸を制する者がレースを制する

呼吸を意識的にコントロールできるドライバーは、心拍数と集中力を自在に操ることができる。これは単なるメンタル論ではなく、科学的な裏付けのある“技術”である。呼吸法を改善するだけで、レース中の安定感や判断力が驚くほど変わるだろう。

レース中の心拍数は200に迫る|“モータースポーツはスポーツ”である理由

まず理解しておきたいのは、モータースポーツは「頭脳のスポーツ」であると同時に「身体のスポーツ」でもあるということだ。

たとえば走行中、心拍数は200近くまで上昇することもある。これはトップドライバーだけの話ではない。筆者自身もウエアラブル端末で心拍数を計測したところ、レース中に190〜200bpm近くまで上昇していた。全身が緊張状態にあり、酸素消費量が急増することを身をもって実感した瞬間である。

近年ではスマートウォッチなどのウェアラブル端末を使えば、自分の心拍データをリアルタイムで把握できるようになった。データを振り返ると、意外にも自分が思っている以上に心拍数が上がっていることに驚くはずだ。

心拍数190〜200bpmというのは、短距離走や格闘技に匹敵する運動強度であり、まさに心拍数の管理がパフォーマンスの鍵を握る。

ウエアラブル端末

心拍数が高すぎても低すぎても失敗する理由

心拍数が低すぎても高すぎても、最適なパフォーマンスは発揮できない。心理学や生理学の分野では、適度な緊張や覚醒状態のときに最も高いパフォーマンスを発揮できるとされている。

緊張しすぎて失敗する人は、心拍数が高くなりすぎて交感神経が優位となり、呼吸が浅く速くなり、視野が狭まり判断が遅れる傾向がある。

一方で、心拍数が低すぎると副交感神経が強く働きすぎ、集中力や反応速度が低下する。心拍数が落ち着きすぎると、筋肉の反応も鈍くなり、身体が思うように動かなくなることがある。筆者のようにレース本番で妙に落ち着いてしまうタイプは、この状態に近いのかもしれない。

理想的なのは、自分の限界を感じながらも冷静に判断できる心拍ゾーンに保つことだ。

呼吸で心拍数と自律神経をコントロールする方法

心拍数は意識的にコントロールできる。

その鍵となるのが「呼吸の仕方」である。

- 息を吸うことで心拍数は上がる

- 息を吐くことで心拍数は下がる

呼吸を通じて心拍数を調整するということは、すなわち自律神経をコントロールするということでもある。息を吸うときには交感神経が働き、集中力や反応速度が高まる。吐くときには副交感神経が優位となり、緊張を和らげる。

このメカニズムを理解し、状況に応じて呼吸を変化させることができれば、走行中のメンタルと身体の両方を制御できるようになる。

筆者自身、心拍数を上げたほうがパフォーマンスが上がるタイプであり、ブレーキング前や高速コーナー手前では息を吸うようにしている。逆に、シフトミスを連発してしまったときは、ミスをするコーナーの手前で息を「吐く」ようにしたところ、不思議とミスがなくなった。呼吸が、集中とリズムの両方に影響を与えていることを実感した経験である。

ヘルメットやバラクラバが呼吸を妨げる理由と対策

意外に見落とされがちなのが、装備品による呼吸制限である。

ヘルメットはもちろん、バラクラバ(目出し帽)が口を覆うことでも呼吸が浅くなりやすい。また、四点式・六点式シートベルトを強く締めると、胸や腹の可動が制限され、深い呼吸が難しくなる。

筆者自身も、長時間ヘルメットを被っていると眠気を感じることがあった。これは軽い酸欠が原因で、密閉性が高い装備環境では口呼吸がしにくくなっている。だからこそ、ヘルメットを被っていても効率的に呼吸することが重要となる。

- ▶関連記事:「バラクラバとは?」

- ▶関連記事:「レーシングギヤの選び方まとめ」

鼻呼吸と腹式呼吸で集中力を高めるドライビング法

ヘルメット装着時におすすめしたいのが「鼻呼吸」である。

鼻呼吸は口呼吸よりも酸素を効率よく取り込み、喉の乾燥も防ぐ。さらに体内に取り込む空気を温め、心拍を安定させる効果もある。

呼吸法には「胸式呼吸」と「腹式呼吸」がある。胸式呼吸は肩や胸を使って浅く速く呼吸する方法で、緊張状態のときに多い。一方、腹式呼吸はお腹を膨らませるように深く息を吸う方法で、より多くの酸素を取り込み、副交感神経を優位にする効果がある。

現代人の約8割が口呼吸に依存していると言われており、筆者もそのひとりだった。だが鼻呼吸と腹式呼吸を意識的に取り入れてから、走行中の息苦しさが明らかに減ったと感じている。

簡単にできる鼻呼吸矯正トレーニング

鼻呼吸は意識と習慣で矯正できる。筆者が行った方法は非常にシンプルだ。

寝る前に軽く口を閉じ、鼻だけで呼吸する練習を毎晩続ける。最初は違和感があるが、2〜3カ月で自然にできるようになる。

ポイントは長く息を吐くこと。息をゆっくりと吐くことで副交感神経が優位になり、リラックス状態を作り出せる。

この練習を始めてから、ヘルメット装着時の息苦しさがほぼ消え、走行中でも集中力を保てるようになった。

まとめ|呼吸法はスキルであり武器になる

モータースポーツにおける呼吸は、単なる生理現象ではなく「技術」である。

心拍数をコントロールし、自律神経を整える。呼吸を制することで、ドライビングそのものが変わる。マシンを操る前に、自分の呼吸を操ること。これが速く、安定した走りへの第一歩だと思う。

コメント